Lerntext für die Klausur-Vorbereitung

|

|---|

Hier geht es zu einem neuen, noch unfertigen aber trotzdem hoffentlich schon nützlichen Lernprogramm zur Verbreitung auf die Klausur. Zur Nachbereitung der zweiten Klausur findet man die Fragen und Antworten hier.

Die Sicherheitsbelehrung

|

|---|

Hier findet Ihr die Sicherheitsbelehrung für Biologie-Räume.

Was ist Biologie?

|

|---|

Was man über den Begriff Biologie mindestens wissen sollte, findet Ihr im ersten Kapitel des Lerntextes Biologie.

Mikroskopieren

|

|---|

Mikroskope sind teure und nicht ganz unempfindliche Geräte. Man sollte wissen, was bei ihrer Benutzung zu beachten ist. Deshalb haben wir uns auf das Mikroskopieren mit einem Arbeitsblatt vorbereitet.

Das wichtigste beim Mikroskopieren ist es, die teuren Objektive nicht zu beschädigen. Objektiv und Objekttisch werden deshalb nur aufeinander zu bewegt, während man von der Seite ihren Abstand überwacht. Ganz wichtig ist es, sich dabei die Drehrichtung zu merken. Beim anschließenden Scharfstellen wird ausschließlich in die andere Richtung gedreht!! Ansonsten kann der Zusammenstoß von Objektiv und Objektträger sehr teuer werden.

Nicht ganz unwichtig ist natürlich auch, was man mit Hilfe des Mikroskops untersucht. Wir wollen es nicht nur mit Zwiebelhäutchen, Mundschleimhautzellen und Bakterien von der Zunge versuchen, sondern zusätzlich Einzeller und Bakterien aus einem stehenden Gewässer, vom Ufer der Wurm sowie aus Mist von einem Kuhstall züchten.

Natürlich kann man nicht ernsthaft glauben, dass wir im Sinne von: "die Lernenden und der Lehrer" das Selbe wollen. Während Lehrende mit dem Mikroskopieren Kompetenzen wie das selbständige Vorbereiten, Durchführen und Auswerten von Experimenten als wesentlichen Bestandteil der naturwissenschaftlichen Methode einüben wollen, schätzen die meisten Lernenden das Mikroskopieren eher als Stunden, in denen man keinen neuen Stoff lernen muss. Erwartungsgemäß müssen wir deshalb das Mikroskopieren Woche um Woche verschieben, bis endlich wenigstens einige wenige Lernende verstanden haben, dass vor dem Mikroskopieren das Sammeln und Anzüchten der zu untersuchenden Lebewesen erfolgt sein muss. Bis dahin vertreiben wir uns die Zeit mit dem Pauken von Faktenwissen.

Geschichte der Mikroskopie und Zellbiologie

|

|---|

Ein achtminütiger Filmausschnitt zeigte uns, dass die ersten Forschungsmikroskope verglichen mit heutigen Schulmikroskopen sehr klein und einfach gebaut waren. Nachdem der englische Mathematiker, Physiker, Architekt und Erfinder Robert Hooke für die Royal Society einige Jahre nach dessen Erfindung ein eigenes Mikroskop nachkonstruiert hatte, fertigte er beeindruckende Zeichnungen von einer bis dahin kaum bekannten Mikrowelt an. 1665 veröffentlichte er das Buch Micrographia, indem man die älteste bekannte Zeichnung von Zellen findet. Dass er mit den Zellen die Grundeinheit des Lebens entdeckt hatte, war Hooke nicht bewußt und seine Entdeckung geriet für 2 Jahrhunderte in Vergessenheit. Weiter ging es mit der Zellbiologie erst Mitte des 19. Jahrhunderts in den Forschungslabors des unter Friedrich dem II. zur europäischen Großmacht aufgestiegenen Königreichs Preußen. Hier gab es viele Mikroskope und man fand Zellen in allem was lebt. Deshalb war es auch ein deutscher Forscher, der in befruchteten Froscheiern erstmals beobachtete und zeichnete, wie sich Zellen durch Zellteilung vermehren. Allerdings unterscheiden sich die ersten Zellteilungen nach der Befruchtung einer Eizelle deutlich von normalen Zellteilungen, weil die Zellen zwischen diesen Zellteilungen nicht wachsen, sondern von Teilung zu Teilung immer kleiner werden.

Die befruchtete Eizelle ist eine noch völlig unspezialisierte Stammzelle. Auch ihre Tochterzellen können sich noch zu jedem beliebigen Zelltyp entwickeln. Man nennt diese Zellen embryonale Stammzellen. Doch von Zellteilung zu Zellteilung stärker entwickeln sich die meisten embryonalen Zellen zu unterscheidbaren Zelltypen, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind. Man nennt diese natürlich nur bei vielzelligen Lebewesen vorkommende Entwicklung von der Stammzelle zur spezialisierten Zellen auch Differenzierung.

Aus vielen Beobachtungen an einzelnen Lebewesen schlossen Forscher auf alle Lebewesen und entwickelten die Theorie, dass alle Lebewesen aus Zellen bestehen und dass alle Zellen aus anderen Zellen entstehen. Allerdings muss es natürlich irgendwann eine allererste Zelle gegeben haben, die nicht aus einer anderen Zelle entstanden sein kann. Nur wie das möglich war, weiß bis heute niemand. Aber wer das Leben verstehen will, muss auch die Zellen verstehen. Zellbiologie ist deshalb heute eine ganz zentrale Teildisziplin der Biologie.

Der Film demonstrierte auch, dass man in den weitgehend durchsichtigen Zellen kaum etwas erkennen kann. Glücklicherweise wurden in der Mitte des 19. Jahrhunderts auch die ersten synthetischen (künstlichen) Farben entwickelt und zur Färbung von Stoffen in großem Maßstab eingesetzt. So lag es nahe, mit den neuen Farbstoffen auch Zellen anzufärben. Und zum Glück färbten die Farbstoffe Zellen nicht gleichmäßig und alle gleich, denn sonst hätte man immer noch nichts erkennen können. Farbstoffe färbten verschiedene Bestandteile der Zellen unterschiedlich und machten sie dadurch erst gut sichtbar. Besonders eindrucksvoll war die Färbung bei den Chromosomen, deren Namen färbbare Körperchen bedeutet. Indem man sie anfärbte, konnte man beobachten, wie sie bei einer Zellkernteilung auseinander gezogen werden, bevor sich der Zellkern einer Zelle teilt.

Es wurde nicht erwähnt, aber man konnte im Film auch erkennen, dass sich in den Zellen ständig etwas bewegte und dass die Zellen auch permanent ihre äußeren Umrisse veränderten.

Das Lichtmikroskop

|

|---|

Entscheidend beim Mikroskopieren ist, dass das längste Objektiv nicht beim Scharfstellen beschädigt wird. Die teure äußere Präzisionslinse des Objektivs darf auf keinen Fall beim Scharfstellen versehentlich auf das Deckglas des Präparates gepresst werden. Das längste Objektiv wird deshalb nur über das Deckgläschen gedreht, nachdem der Objekttisch ganz herunter gefahren wurde. Dann schaut man von der Seite auf die Lücke zwischen Objektiv und Objekttisch und dreht die beiden so nah wie möglich zusammen, ohne dass sie sich berühren. Dabei muss man sich unbedingt merken, in welche Richtung man dreht. Schließlich schaut man durch das Okular und stellt mit dem Grobtrieb durch Drehen in die andere Richtung scharf, indem man den Abstand zwischen Objektiv und Objekttisch wieder vergrößert. Das folgende Bild zeigt ein Schulmikroskop beschriftet.

| Schulmikroskop | |

|---|---|

|

|

| Roland Heynkes, CC BY-SA 3.0 | |

Wir haben mikroskopiert

|

|---|

Um ein Gefühl für die unterschiedlichen Größen von Bakterien, Einzellern und Vielzellern zu bekommen, haben wir jeweils zu zweit auf einen Objektträger ein Stück Javamoos als Beispiel für eine vielzellige Pflanze gelegt. Darauf haben wir jeweils einen Tropfen Heuaufguss mit Mist aus einem Kuhstall pipettiert. Mit Hilfe unserer Schulmikroskope konnten wir so die dicht aneinander liegenden Zellen in den Blättern des Javamooses sehen. In diesen Zellen waren deutlich die Chloroplasten zu erkennen. Um das Javamoos sausten sehr schnell tierische Einzeller in großer Zahl. Und bei genauem Hinsehen waren auch unterschiedlich geformte Bakterien sowie stäbchenförmige, einzellige Algen zu erkennen.

Zuhause habe ich die gleichen Proben verwendet, um mit meinem kleinen privaten Lichtmikroskop das zu filmen, was wir auch im Unterricht gesehen haben. Ansehen kann man es hier und hier bei YouTube.

Nur eine Schülerin schaffte es, für unser Experiment eine eigene brauchbare Probe zu beschaffen. Im Unterricht kam diese leider nicht zur Geltung, aber zuhause habe ich sie mit meinem privaten Lichtmikroskop untersucht. Neben Bakterien enthielt sie verschiedene Arten von Algen. Neben pflanzlichen Einzellern waren dies aus mehreren Zellen gebildete Fadenalgen sowie flache, runde Kolonien aus pflanzlichen Zellen. Sie und die Fadenalgen gehören zu den einfachsten vielzelligen Lebewesen.

Zu sehen sind die Algen auf YouTube.

Eine Einteilung der Lebewesen

|

|---|

Die Biologen sind sich nicht einig über die Frage, ob Viren und Flechten Lebewesen sind oder nicht. Aber alle Biologen teilen die Lebewesen in zwei große Gruppen ein. Die Archäen und die Bakterien sind einzellige Lebewesen ohne Zellkern und werden deshalb Prokaryoten genannt. Alle anderen unumstrittenen Lebewesen besitzen in ihren Zellen einen Zellkern und werden deshalb Eukaryoten genannt. Die Eukaryoten werden weiter unterteilt in die sogenannten Reiche der Tiere, Pflanzen, Pilze und Einzeller. Weil sie fast alle für unsere Augen viel zu klein sind, wurden einzellige Lebewesen erst spät entdeckt und bis heute nur sehr unvollständig erforscht. Bei den eukaryotischen unterscheidet man heute zwischen tierischen (z.B. Wimpertierchen und Amöben), pflanzlichen (z.B. einzellige Grünalgen) und pilzlichen (Hefen) Einzellern. Daneben stellt man noch die Schleimpilze als eine eigene Gruppe von Einzellern, die allerdings so groß werden, dass man sie ganz leicht auch ohne Lupe erkennen kann. Die folgende Grafik verschafft uns über diese grobe Einteilung einen Überblick.

Die Eigenschaften der Lebewesen

|

|---|

Um zu verstehen, was Lebewesen sind, suchen wir nach Eigenschaften, die alle Lebewesen gemeinsam haben.

Elektronenmikroskopie

|

|---|

Um lichtmikroskopisch sichtbar zu sein, müssen Strukturen größer als 0,3 µm sein. Der wichtigste Vorteil des Elektronenmikroskops gegenüber dem Lichtmikroskop ist seine mehr als 500.000-fache Vergrößerung. Während bei der Transmissions-Elektronenmikroskopie der Elektronenstrahl durch die Objekte hindurch strahlt, tastet bei der Raster-Elektronenmikroskopie der Elektronenstrahl die Oberfläche des Objektes ab. Unser Buch erklärt dazu leider gar nichts, sagt aber aus, dass die Raster-Elektronenmikroskopie ein dreidimensionales Bild liefert.

Damit der Elekttronenstrahl eines Transmissions-Elektronenmikroskops das Objekt durchdringen kann, darf das Objekt nicht dicker als etwa 40 nm sein. Vom Objekt müssen also ultradünne Schnitte (Scheibchen) angefertigt werden. Ein Raster-Elektronenmikroskop hat kein Problem mit dickeren Objekten, aber deren Oberflächen werden mit einer hauchdünnen Goldschicht bedampft, damit sie elektrisch leitfähig werden.

Stammzellen

|

|---|

In der Medizin wächst die Bedeutung der Stammzellen, weil sich mit ihrer Hilfe Gewebe und im Tierversuch sogar schon ganze Organe züchten lassen. Beispielsweise lassen sich neue Herzen aufbauen, indem aus einem toten Herzen alle Zellen entfernt werden und das dann übrig bleibende Gerüst aus Bindegewebe mit den eigenen Stammzellen des späteren Empfängers besiedelt wird. Die Stammzellen bauen dann außerhalb des Körpers ein neues Herz auf, das vom Immunsystem des Stammzellspenders nicht abgestoßen wird. Das ist sehr wichtig, weil nach den bisher üblichen Organspenden von sterbenden Menschen die Empfänger lebenslänglich ihre Immunsysteme unterdrücken müssen, damit ihre neuen Organe nicht abgestoßen werden. Das rettet zwar ihr Leben, aber dadurch wächst auch das Risiko von Infektionskrankheiten und Krebs.

Regulation der Stammzellen

|

|---|

Stammzellen können und müssen sich praktisch unbegrenzt immer wieder teilen und so viele Tochterzellen bilden. Dabei darf sich aber ihre Zahl nicht vergrößern, weil sie sonst wie Krebszellen den Gesamtorganismus zerstören würden. Das wird dadurch erreicht, dass Stammzellen nur an bestimmten Orten im Körper Stammzellen bleiben können. Nach jeder Zellteilung kann nur eine der beiden Tochterzellen den Stammzellen-Thron besetzen, während die andere losziehen und sich nach und nach differenzieren, also auf bestimmte Aufgaben spezialisieren muss.

Die auffälligsten Bestandteile der Zelle

|

|---|

Mit dem Lichtmikroskop sieht man von einer Zelle vor allem deren Grenze zu ihrer Umwelt. Das sind bei Bakterien und Pflanzenzellen dicke, stabile Zellwände, die bei tierischen Zellen fehlen. Tierische Zellen haben nur eine dünne und empfindliche Zellmembran, die Bakterien und Pflanzenzellen innerhalb ihrer Zellwände auch besitzen. Zellwände sind zugfest und verhindern das Platzen einer Zelle. Zellmembranen sind nicht reißfest, aber sie verhindern den Verlust wertvoller Bestandteile der Zelle sowie das Eindringen unerwünschter Stoffe in die Zelle. Außerdem sorgen Zellmembranen dafür, dass nützliche Stoffe in die Zelle hinein gelangen.

Meistens erst durch Anfärben sichtbar ist der Zellkern, der den Bauplan einer Zelle enthält, den man auch Erbgut oder Genom nennt. Er besteht aus DNA, deren Bausteine gleichzeitig die Buchstaben darstellen, deren Reihenfolge wie die Reihenfolge der Buchstaben eines Wortes den Sinn bestimmt. Der Bauplan einer Zelle ist in viele Abschnitte namens Gene unterteilt, von denen jedes die Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß oder eine RNA enthält.

Der Zellkern ist eher eine Bibliothek als eine Kommandozentrale. Er enthält sehr viel mehr Bauanleitungen, als eine Zelle braucht. Er entscheidet auch nicht, welche Bauanleitungen eine Zelle benutzt. Das entscheidet eine Zelle in Abhängigkeit von ihrer Situation selbst und bei Vielzellern in enger Abstimmung mit anderen Zellen. Erst muss eine Zelle"wissen", was für eine Art Zelle und in welcher Situation sie ist. Danach wählt sie aus, welche Bauanleitungen des Bauplanes sie im Zellkern kopiert und realisiert.

Vom Rest der Zelle grenzt sich der Zellkern durch eine Kernhülle ab. Meistens wird diese Kernhülle als eine Doppelmembran oder als zwei Kernmembranen mit einem dazwischen liegenden Spalt beschrieben. Eigentlich ist aber diese Kernhülle ein Teil des endoplasmatischen Retikulums, welches den Zellkern umgibt. Das endoplasmatische Retikulum produziert ständig neue Membran und in das endoplasmatische Retikulum hinein werden ständig neue Proteine synthetisiert.

Auffällig sind jedenfalls in elektronenmikroskopischen Bildern von Zellen auch die Dictyosomen genannten Stapel abgeflachter Membranbläschen. Die Summe dieser Stapel nennt man Golgi-Apparat. Er fungiert als eine Art Poststation, in der Membranbestandteile und Eiweiße im Inneren sortiert werden. Transportiert werden Membranen und die von ihnen umschlossenen Inhalte durch kleine Bläschen, die sogenannten Vesikel.

Zumindest hinsichtlich seiner Funktionen ist auch das Zytoskelett ein auffälliger Bestandteil von Zellen. Wie die Zeltstangen eines Zelten hält es eine Zelle in Form. Und gleichzeitig dient es als dreidimensionales Netzwerk von Transportwegen durch die Zelle. Eine wichtige Rolle spielt das Zytoskelett auch bei der Zellkernteilung, wo es die zuvor kopierten Chromosomen auf die beiden neuen Zellkerne verteilt, von denen jede Tochterzelle einen erhält.

Biologische Strukturen entsprechen ihren Funktionen

|

|---|

So wie man zum Hämmern einen Hammer und keine Zange braucht, so findet man auch in der Biologie in jeder Größenordnung fast nur Strukturen, die sich aus bestimmten Funktionen ergeben. Die Form und der Aufbau eines Baumes entsprechen vor allem der Notwendigkeit, Sonnenlicht, Wasser und Mineralstoffe sammeln zu müssen. Ihren unterschiedlichen Funktionen entsprechend sind Nervenzellen ganz anders geformt als Muskel- oder Knochenzellen. Und in jeder Zelle hat jedes intakte Biomolekül eine im Hinblick auf seine Funktion optimierte Struktur.

.

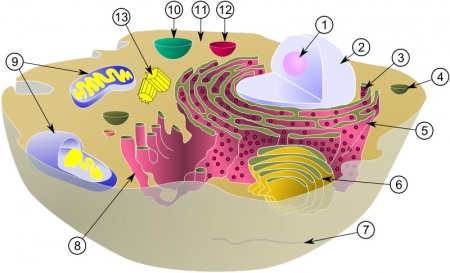

Der Aufbau einer tierischen Zelle

|

|---|

|

|

| Woland Messer, GNU Free Documentation License | |

Computeranimation des Kampfes zwischen Zellen und Viren

|

|---|

Dieses Kapitel fasst zusammen, was man in der fantastischen Dokumentation: "Die Reise ins Innere der Zelle" bei N24 im Fernsehen und eine Woche lang in der Mediathek sehen konnte. Zu diesem Selbstlern-Hypertext habe ich ein "Arbeitsblatt" mit Aufgaben erstellt.

Zellen sind die kleinsten Einheiten des Lebens, ohne die keine aktiven Lebensvorgänge möglich sind. Aber obwohl 40.000 (Ich habe es nachgerechnet und es ist tatsächlich möglich.) von ihnen nebeneinander auf einen Stecknadelkopf passen, enthält jede von ihnen einen Mikrokosmos von unvorstellbarer Komplexität mit etwa einer Milliarde winziger Biomaschinen. Deshalb ist es ein großes Geschenk für jeden an Zellen Interessierten, dass heute der neueste Stand der Zellbiologie durch ausgezeichnete Computeranimationen visualisiert wird. Solch einen Film (Die Reise ins Innere der Zelle) sendete N24 und stellte ihn in seiner Mediathek zur Verfügung, sodass wir ihn uns in Kursen der Jahrgangsstufen 9 und 10 ansehen konnten. Es geht in dem hier zusammen gefassten Film um die Strukturen einer Zelle, die einen Viren-Angriff abzuwehren versuchen oder vom Virus mißbraucht und schließlich zerstört werden. Und es geht um die unglaublich raffinierten Mechanismen, mit denen die winzigen Schnupfen-Viren (Adenoviren) der mehrstufigen Abwehr des Menschen oft tagelang alles abverlangen. Zwar sind die Kommentare nicht alle korrekt, aber die Bilder und Filmsequenzen sind phantastisch und lassen jedes Lehrbuch alt aussehen.

Unser Körper besteht aus schätzungsweise 100 Milliarden (nicht Billionen, wie im Film aufgrund eines typischen Übersetzungsfehlers gesagt wird) Zellen, die mit ihren Nachbarzellen ständig kommunizieren. Den Killerzellen des Immunsystems präsentiert jede Zelle auf MHC-1-Präsentiertellern Bruchstücke (Peptide) aller Proteine, die sie gerade produziert. Dazu werden die Peptide auf den Präsentiertellern in Vesikeln zur Zelloberfläche transportiert und durch Verschmelzung des Vesikels mit der Zellmembran auf die Außenseite der Zelloberfläche gebracht. Wird eine Zelle von einem Virus zur Produktion viraler Proteine gezwungen, dann finden T-Killerzellen mit ihren langen Tentakeln auf den Präsentiertellern Eiweißbruchstücke, die in gesunden menschlichen Zellen nichts zu suchen haben. In solchen Fällen geben Killerzellen den infizierten Zellen den Befehl zur Selbstzerstörung (Apoptose).

Zwischen den meist mit einander verbundenen Zellen patrouillieren Y-förmige Antikörper, von denen jeder mit jedem seiner beiden Arme eine ganz bestimmte körperfremde Oberflächenstruktur binden kann. Hat unser Immunsystem einen speziellen Krankheitserreger schon einmal besiegt, dann produziert es bei einem erneuten Angriff sofort spezifisch gegen ihn gerichtete Antikörper. Die Antikörper können mit jedem Arm ein Virus binden und diese so verklumpen. Sie können Viren auch einfach als bevorzugte Beute der großen Fresszellen markieren und die Antennen blockieren, mit denen sich Adenoviren Einlass in Schleimhautzellen verschaffen. Ohne diese nachgemachten Schlüssel können die Viren die Zellmembran nicht durchdringen. Leider können Antikörper selten alle Virus-Antennen blockieren. Nobody is perfect und nichts gelingt immer zu 100%.

Fast immer werden einige nicht blockierte Schlüssel von einem passenden Schloss in Form eines Rezeptors gefunden, der das Virus automatisch in die Zelle hinein zieht. Zu diesem Zweck beult sich die Zellmembran nach innen ein und bildet um das Virus herum ein Bläschen, welches sich von der Zellmembran abschnürt und in die Zelle hinein transportiert wird (Endozytose). Man nennt dieses Bläschen Vesikel oder genauer Endosom. Man sieht, wie dreiarmige, großen Greiffüßen ähnelnde Clathrin-Proteine diese Abschnürung von der Zellmembran bewirken und sich anschließend vom Endosom wieder lösen.

Die Endosomen verschmelzen miteinander und lösen die Rezeptoren durch Säure von den eingefangenen Eiweißen, indem sie Protonen in das Innere der Endosomen pumpen. Später fusionieren sie mit Verdauungsenzyme enthaltenden Lysosomen zu Endolysosomen, die der Verdauung all ihrer Inhalte dienen. Doch dazu lassen es die Viren nicht kommen. Schon in den Endosomen löst die Säure Virus-Antennen ab und setzt damit ein Protein frei, welches die Wände des Endosoms angreift und sprengt.

Ohne Antennen, aber immer noch mit intakter Virushülle treiben die Viren nun knapp unterhalb der Zellmembran ohne eigenen Antrieb herum und können so noch keinen Schaden anrichten. Sie können sogar vernichtet werden.

In unseren Zellen bilden Proteine ein Zytoskelett, das ihnen eine Form gibt, so wie Zeltstangen einem Zelt. Gleichzeitig dient es unzähligen Motorproteinen (Transportproteinen) als dreidimensionales Netzwerk von Transportwegen. Während der Kernteilungen zieht ein Spindelapparat genannter Teil des Zellskeletts die Chromosomen auseinander, aber in diesem Film kommt es wegen eines Viren-Angriffs nicht dazu. Immerhin sieht man als Vertreter einer weiteren wichtigen Klasse von Proteinen einige der unzähligen Enzyme, die fast alle chemischen Reaktionen in einer Zelle katalysieren.

Ausgerechnet zelleigene Motorproteine binden manche hilflos umher treibende Viren und übernehmen mit mehr als 100 Schritten pro Sekunde deren Transport in Richtung Zellkern. Dazu kommt es, weil Hüllproteine des Virus zelleigene Andockstellen der Motorproteine imitieren. Allerdings können sich diese Transporteiweiße nur in eine Richtung bewegen. Stoßen sie auf ein Hindernis, dann bindet zusätzlich eine weitere Art von Motorproteinen und zieht das Virus ein Stückchen zurück. Anschließend wird es seitlich auf die andere Seite des Transportweges bewegt und kann danach oft ungehindert seinen Weg fortsetzen.

Hat allerdings das Virus auf seiner Oberfläche irgendwo einen Antikörper gebunden, dann kann dieser von speziellen Verteidigungs-Proteinen entdeckt und markiert werden. Diese Markierung leitet die Zerstörung des Virus durch ein Proteasom ein. Eindrucksvoll wird gezeigt, wie tunnelförmige Proteasome defekte oder unerwünschte und als solche markierte Proteine oder sogar ganze Viren in einzelne Aminosäuren zerlegen.

Von den vielen Organellen eukaryotischer Zellen sieht man zunächst die Mitochondrien als Kraftwerke der Zelle, in deren innerer Membran von außen nach innen fließende Protonen winzige Turbinen antreiben. Diese drehen sich mit 1000 Umdrehungen pro Minute und ihre Bewegungsenergie wird für die Produktion von ATP genutzt. ATP-Moleküle dienen als universelle mobile Energieliferanten für unzählige Prozesse in der Zelle.

Unten umgeben vom zugunsten der Übersichtlichkeit überwiegend entfernten Endoplasmatischen Retikulum sieht man den Zellkern und in diesem die DNA als Trägerin des Bauplans der Zelle. Sie ist zunächst nicht leicht als solche zu erkennen, denn sie wird in ihrer 30 nm dicken Form der Chromatinfasern gezeigt. In einem gerade transkribierten Bereich ist die unverpackte DNA-Doppelhelix zu sehen, auf der eine RNA-Polymerase entlang fährt und eine RNA-Kopie synthetisiert. Deren Verarbeitung zu mRNA wird nicht gezeigt, aber man sieht die mRNA durch eine Kernpore den Zellkern verlassen und wie sie im Zytoplasma von einem freien Ribosom abgelesen wird.

In der Kernhülle gibt es Kernporen mit langen Greifarmen, die Ribosomen-Untereinheiten und andere nützliche Dinge in den Zellkern hinein ziehen. Das tun sie aber nur, wenn die zu transportierenden Teile eine Erkennungsstruktur auf ihren Oberflächen tragen. Adenoviren imitieren auch diese Erkennungsstruktur, aber sie sind zu groß, um die Kernporen passieren zu können. Leider kommen wieder seine überlisteten Motorproteine dem Virus zu Hilfe. Während die Fangarme der Kernpore an ihm ziehen, zerren die Motorproteine in die andere Richtung, um das vermeintliche Hindernis zu umgehen. Dadurch wird die Virushülle zerrissen und der Virus-Bauplan kann ungehindert durch die Kernpore in den Zellkern gelangen.

Im Zellkern sieht man am Promotor einer Virus-DNA eine RNA-Polymerase und unmittelbar hinter ihr einen ganzen Komplex von Transkriptionsfaktoren zur Aktivierung der Polymerase. Dieser Komplex schickt die RNA-Polymerase los. Sie liest die Virus-DNA ab und produziert eine mRNA, die durch eine Kernpore hinaus in das Cytoplasma gebracht wird. Dort wird sie von zwei sich ergänzenden Ribosomen-Untereinheiten gebunden, und ihre Botschaft wird wiederholt übersetzt (Translation) in zahlreiche Aminosäureketten. Man sieht, wie eine Aminosäurekette zu einem fertigen Virus-Protein gefaltet wird. Meistens sind dabei sogenannte Chaperon-Proteine behilflich, aber die im Film an der Aminosäurekette zu sehenden Makromoleküle sind viel kleiner als Chaperone und daher für mich leider ebenso wenig identifizierbar wie die großen Ringe, die der Film zeigt. Die Ringe scheinen von den Ribosomen abgelesen zu werden, aber seit wann bilden mRNAs Ringe?

Jedenfalls werden die frisch synthetisierten Virus-Proteine in den Zellkern transportiert, wo sie sich selbst zu leeren Virushüllen zusammensetzen. Einige Virus-Proteine scheinen nun die Transkription zellulärer Gene zu unterdrücken und damit alle Ressourcen der Zelle auf die Produktion neuer Viren zu konzentrieren. Im Film wird es zwar nicht gezeigt, aber natürlich wird im Zellkern auch die Virus-DNA vervielfältigt. Die Kopien werden zu den Virushüllen transportiert und in diese hinein gepresst.

Um aus der langsam sterbenden Zelle hinaus zu kommen, wird nun ein Virus-Gen für ein Sabotage-Protein aktiv, das die Auflösung des Zytoskeletts und damit den Zusammenbruch der Zellform bewirkt. Ein zweites Sabotage-Protein des Adenovirus gräbt sich in die Membranen der Kernhülle und zerlegt sie. Nicht einmal 2 Tage nach der Infektion zerfällt jetzt auch die Zellmembran und die fertigen Viren überschwemmen den Raum zwischen den Nachbarzellen. Eine Schlacht hat damit das Virus gewonnen, aber gleichzeitig läuft normalerweise seine Zeit im infizierten Menschen langsam ab, weil dessen Immunsystem an der Produktion neuer, perfekt passender Antikörper arbeitet, die dem Virus kaum eine Chance lassen. Außerdem versammeln sich um die sterbenden Schleimhautzellen durch verstärkte Durchblutung und angelockt durch T-Helferzellen viele Fresszellen, um möglichst viele Viren zu fressen. Und um den Viren keine neuen Wirtszellen zu geben, opfern sich sogar benachbarte gesunde Zellen. Bis zu seinem Sieg über das Virus hat allerdings der Mensch bereits unzählige Viren durch Niesen und Husten auf weitere Menschen übertragen, sodass es in den Kriegen zwischen Menschen und Viren selten endgültige Sieger gibt. Beide passen sich permanent aneinander an und für das Virus ist es das Beste, wenn es den Menschen nicht zu krank macht.

Vom Gen zum Genprodukt

|

|---|

Ein eigener Lerntext soll die Zusammenhänge zwischen Genen und Proteinen verständlich machen, die man verstanden haben sollte, bevor man sich mit Transkription und Translation beschäftigt. Ein dazu gehörendes Arbeitsblatt findet man hier.

Nucleotide

|

|---|

Ähnlich wie die Proteine und Polysaccharide bestehen auch die Nucleinsäuren (DNA und RNA) aus unzähligen Grundbausteinen, den Monomeren. Diese Monomere heißen bei den Proteinen Aminosäuren, bei Polysacchariden wie Stärke und Zellulose heißen sie Monosaccharide (Einfachzucker) und bei Nukleinsäuren nennt man sie Nucleotide.

| Aufbau der Nucleotide |

|---|

|

|

| Yikrazuul, CC BY-SA 3.0 |

Die in den Nucleinsäuren eingebauten Nucleotide kann man auch Nukleosidmonophosphate nennen. Bevor sie in eine Nukleinsäure eingebaut werden, besitzen sie drei Phosphate und heißen Nukleosidtriphosphate. Die Abspaltung der beiden äußeren Phosphatreste liefert die chemische Energie für den Einbau in die Nukleinsäure. Jedes Nucleotid besteht aus dem Einfachzucker Ribose (in RNA) oder Desoxyribose (in DNA). An dem Zucker hängen ein Molekül Phosphorsäure sowie eine organische Base. Von den Basen gibt es in der DNA 4 verschiedene: Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Adenin, Cytosin und Guanin kommen auch in der RNA vor, aber Thymin ist dort durch Uracil ersetzt. |

Nucleinsäuren

|

|---|

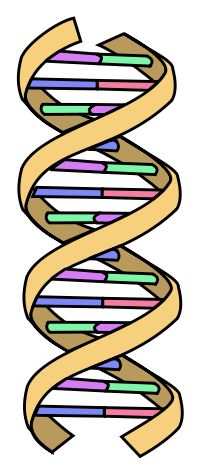

| Aufbau der Nucleinsäuren | |

|---|---|

|

Die Nukleotide sind in den Nucleinsäuren so miteinander verbunden, dass eine Art Rückgrat oder Leiterholm entsteht, in welchem sich der Zucker und die Phosphorsäure immer abwechseln. Von diesem Leiterholm stehen die verschiedenen Basen ab. Die RNA ist damit schon vollständig beschrieben, aber bei der DNA steht dem Leiterholm mit seinen abstehenden Base ein zweiter Holm gegenüber, dessen Basen über Wasserstoffbrückenbindungen mit jeweils einer Base der anderen Seite verbunden sind. So bilden die beiden über ihre Basen verbundenen Holme eine Art Leiter oder Strickleiter. Man sieht außerdem, wie sich die beiden Holme spiralig um einander winden. Weil man jeden einzelnen auch als Helix bezeichnen kann, nennt man den DNA-Doppelstrang auch Doppelhelix. Der Durchmesser der Doppelhelix beträgt nur ungefähr 2 Nanometer, während die Gesamtlänge der DNA einer einzigen menschlichen Zelle etwa 1,8 Meter beträgt. |

| Dieses vereinfachte Modell wurde von einem anonymen Schweizer der public domain geschenkt. | |

DNA-Basenpaarungen

|

|---|

| DNA-Basenpaarungen | |

|---|---|

|

In der DNA stehen sich immer nur Adenin und Thymin oder Cytosin und Guanin gegenüber. Man spricht von sich ergänzenden oder komplementären Basenpaaren. Dabei sind Adenin und Thymin jeweils durch 2 Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden. Bei Cytosin und Guanin sind es drei. Cytosin und Guanin sind deshalb fester miteinander verbunden. Man erkennt in dieser Darstellung auch, dass die beiden Enden eines DNA-Einzelstranges (Holmes) nicht identisch sind. Man unterscheidet zwischen einem 5'-Ende und einem 3'-Ende. Dabei steht immer ein 5'-Ende des einen Einzelstranges einem 3'-Ende des Gegenstranges gegenüber. Aus diesem Aufbau ergibt sich, dass sich die Sequenz des einen Stranges automatisch aus der Sequenz des Gegenstranges ergibt. Für die genetische Information reicht daher ein Strang aus. Der Gegenstrang schützt allerdings die DNA vor dem Zerfall und stellt quasi eine Sicherheitskopie dar. Wird ein Strang beschädigt, kann er durch den Vergleich mit dem unbeschädigten Gegenstrang repariert werden. Außerdem lässt diese Struktur der DNA das Potential erkennen, Kopien von DNA-Einzelsträngen herzustellen. Diese Eigenschaft der DNA wird zur DNA-Verdopplung vor einer Zellteilung sowie zur Produktion von RNA-Kopien genutzt. Letzteres nennt man Transcription, denn im Grunde wird die DNA-Vorlage Buchstabe für Buchstabe abgeschrieben. Die Buchstaben sehen nur ein wenig anders aus. |

|

| Madeleine Price Ball, CC0 1.0 | |

Transkription

|

|---|

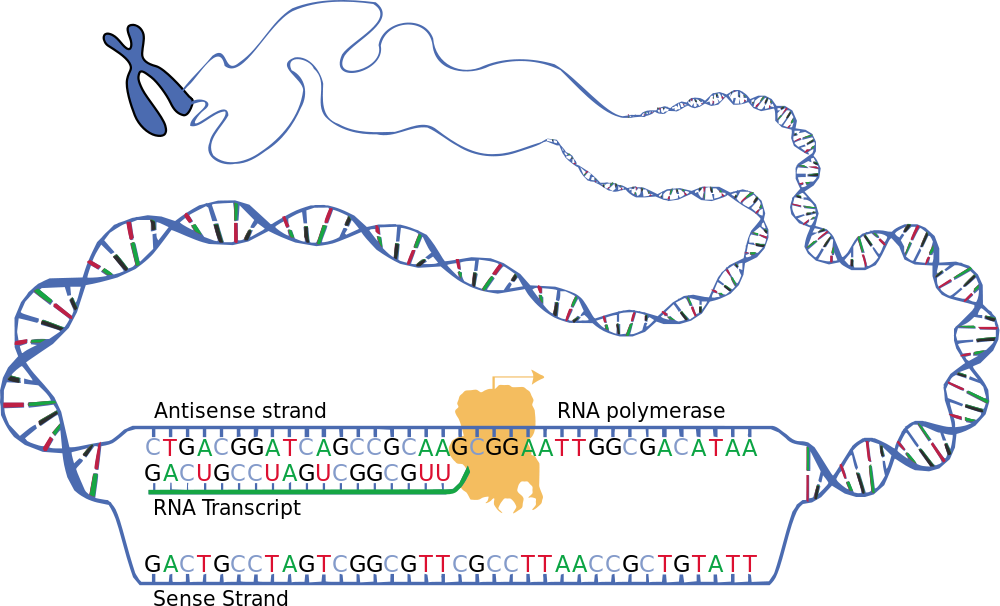

| Schema der Transkription | |

|---|---|

|

|

| Dieses anonym der public domain geschenkte Schema der Transkription zeigt, wie sich der DNA-Doppelstrang öffnet und sich mit Hilfe des Enzyms RNA-Polymerase ein RNA-Gegenstrang bildet. Die Transkription beginnt am Promotor und endet am Terminator. | |

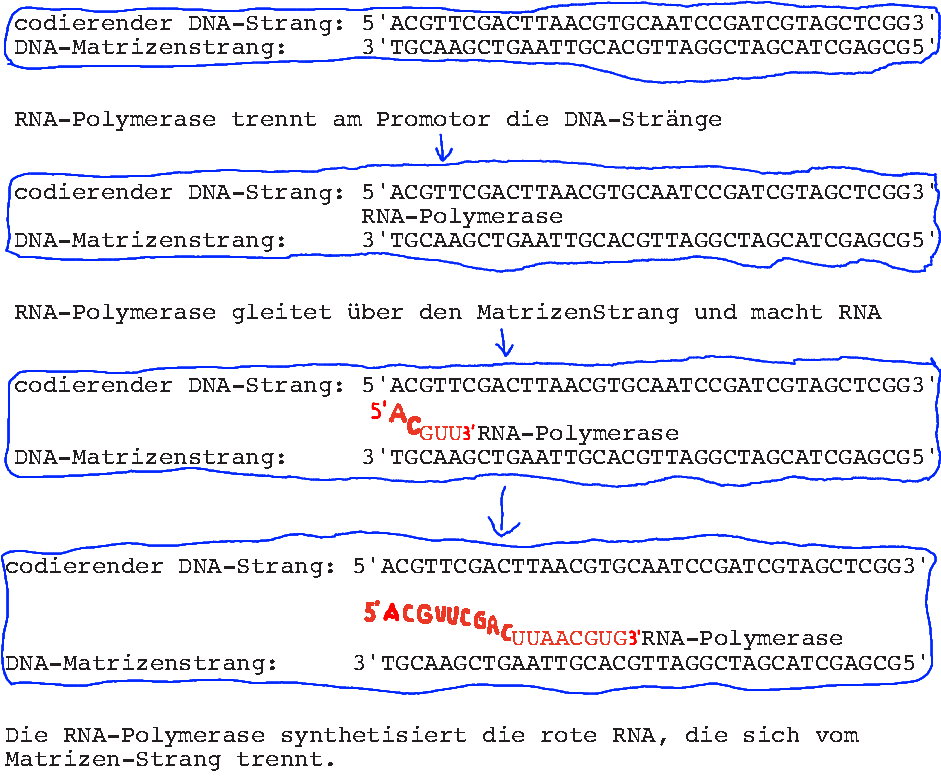

plumper Versuch, die Transkription in Schritten zu erklären

|

|---|

|

|

| Dieses sehr simmple, ästhetisch unbefriedigende Schema habe ich selbst erstellt. Es soll das Verständnis der Transkription erleichtern, indem es die Sache schrittweise erklärt. | |

Ribosom

|

|---|

Ribosomen sind winzig kleine und dennoch sehr komplexe Maschinen, die in allen Zellen sowie in Chloroplasten und Mitochondrien die in mRNAs gespeicherten Bauanleitungen benutzen, um Proteine zu synthetisieren. Ein Ribosom liest eine Boten-RNA (mRNA) genannte Kopie einer in DNA codierten Erbinformation (Gen) im Zellkern. Gemäß der darin enthaltenen Anweisungen verknüpft es in genau festgelegter Reihenfolge einzelne Aminosäuren zu einer Proteinkette. Dazu ist es erforderlich, dass jede einzelne Aminosäure an eine spezielle Transfer-RNA (tRNA) gebunden ist.

Die Zelle - Baustein des Lebens

|

|---|

Ein buchunabhängiger Lerntext fasst noch einmal zusammen, was wir in dem ganzen Halbjahr gemacht haben. Dabei sollen vor allem die Zusammenhänge verständlich werden. Neu ist darin fast gar nichts. Wer beim Lesen einen anderen Eindruck gewinnt, hat das ganze Halbjahr über seine Hausaufgaben nicht gemacht und einfach vergessen, was wir gemacht haben. Ein zum Lerntext gehörendes Arbeitsblatt soll zeigen, was man noch weiß und wo an Wissenslücken zu arbeiten ist.

Ernährung

|

|---|

Hier findet Ihr die im Unterricht verteilten Lerntexte und Aufgaben zu den Themen Ernährung und Kohlenhydrate sowie Nahrung.

Drei mit dem Glossar verlinkte, buchunabhängige und trotzdem den vom Schulbuch behandelten Stoff umfassende Lerntexte erklären, was man zu den Themen Nahrung, Verdauung und Ernährung wissen sollte.

Replikation

|

|---|

| DNA-Doppelstrang |

|---|

| Madeleine Price Ball, CC0 1.0, Übersetzung von mir |

Bevor sich eine Zelle teilen kann, muss sie ihren Bauplan verdoppeln, damit jede Tochterzelle eine Kopie bekommt. Die Informationen des Bauplans sind codiert (aufgeschrieben) in den DNA-Doppelsträngen der Chromosomen. Also müssen die DNA-Doppelstränge verdoppelt werden. Man nennt diese Verdopplung der DNA-Doppelstränge Replikation oder genauer DNA-Replikation. Die DNA-Replikation ist ein sehr komplizierter Prozess, aber das Grundprinzip ist einfach. Mit den folgenden Zeichnungen versuche ich dieses Grundprinzip verständlich zu machen. Die daran beteiligten Eiweiße und RNAs lasse ich dabei bewusst unberücksichtigt (didaktische Reduktion), um Lernenden das Verständnis zu erleichtern. Durch Anklicken lassen sich die Zeichnungen in zwei Stufen vergrößern.

| Die folgenden Zeichnungen sollen verständlich machen, wie ein DNA-Doppelstrang verdoppelt wird. |

|---|

|

|

| Das erste Bild entspricht noch dem von Madeleine Price Ball gezeichneten (CC0 1.0) Schema des DNA-Doppelstranges. Ich habe lediglich die Beschriftungen entfernt, um die Sache so übersichtlich wie möglich zu machen. Man beachte die gestrichelt dargestellten Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Nukleobasen. |

|

|

| In der zweiten Zeichnung sind die Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Basen aufgelöst und die beiden DNA-Einzelstränge haben sich schon etwas von einander entfernt. |

|

|

| Die dritte Zeichnung sieht auf den ersten Blick ziemlich kompliziert aus. Bei genauer Betrachtung erkennt man außen die beiden DNA-Einzelstränge. Dazwischen befinden sich 6 frei im Zellkern umher schwimmende Nucleotide. Im Gegensatz zu den schon eingebauten Nucleotiden besitzen die frei herum schwimmenden noch 3 Phosphat-Gruppen. Durch Abspaltung zweier Phosphat-Reste lässt sich chemische Energie freisetzen. Diese Energie wird genutzt, um zwei nebeneinander an einem DNA-Einzelstrang gebundene Nucleotide miteinander zu verbinden. |

|

|

| In der vierten Zeichnung hat links oben ein Nucleotid (ein Desoxythymidin-Triphosphat mit der Nukleobase Thymin) zufällig sein passendes Gegenstück (Desoxyadenosin mit der Base Adenin) im DNA-Einzelstrang gefunden und bereits zwei Wasserstoffbrückenbindungen aufgebaut. Zwei weitere Nucleotide befinden sich schon direkt oder fast direkt vor ihren passenden Gegenstücken. |

|

|

| In der fünften Zeichnung haben die Nukleotide des linken DNA-Einzelstranges passende freie Nukleotide gefunden. Die Hydroxylgruppen (-OH) an den sogenannten 3'-Positionen der hellbraun gefärbten Zucker-Moleküle (Desoxyribose) befinden sich in unmitelbarer Nähe der ersten Phosphat-Gruppe am C-Atom (Kohlenstoffatom) an der sogenannten 5'-Position. Nun kann ein Enzym (DNA-Polymerase) an diesen Stellen chemische Bindungen zwischen den benachbarten Nukleotiden aufbauen. |

|

|

| Die sechste Zeichnung präsentiert links einen fertigen neuen DNA-Doppelstrang. Rechts ist es noch nicht ganz so weit, aber schon wieder schön übersichtlich. Der Vergleich zwischen links und rechts zeigt, wo die chemische Bindungen zwischen den Nukleotiden entstehen. Rechts sind es noch energiereiche Nukleosidtriphosphate. Links sind es schon Nukleosidmonophosphate, weil je zwei Phosphat-Gruppen abgetrennt wurden. |

| Roland Heynkes, CC BY-SA 3.0 |

Das Auge

|

|---|

Als Beispiel für ein Sinnesorgan erarbeiten wir uns den Aufbau und die Funktionen des Auges. Dazu haben wir einen eigenen Lerntext Auge.

Das Ohr

|

|---|

Wir sahen einen kurzen Film über Ohren bei Menschen und Tieren. und machten uns mit einer langen Spiralfeder den Unterschied zwischen Wasserwellen und Schallwellen klar. Bei Wasserwellen bewegen sich die Wasser-Teilchen des Mediums quer zum Laufrichtung der Welle, während sich die Luft-Teilchen bei Schallwellen in Richtung der Wellenausbreitung vor und zurück bewegen. Bei Schallwellen kann man sich relativ leicht vorstellen, wie angeregte Luftteilchen die Luftteilchen vor sich anstoßen und so den Impuls weitergeben. Bei Wasserwellen ist das komplizierter und soll deshalb durch eine kleine Animation veranschaulicht werden.

Roland Heynkes, CC BY-SA-3.0 DE